POGGIBONSI |

|

Racconta il Vasari che Giuliano da Sangallo, dopo

l'assedio di Castellina in Chianti del 1478, ed aver effettuato alcuni lavori

alla rocca di Ostia, almeno dal 1488 lavora, su commissione di Lorenzo de'

Medici, alle fortificazioni di Poggio Imperiale. Pur con un'interruzione dovuta

alla morte di Lorenzo, i Sangallo vi operano ancora dopo il 1503, impiegando il

lavoro dei prigionieri pisani, ed i lavori pare abbiano termine nel 1511

lasciando l'opera incompiuta.

Il lungo periodo di gestazione, più che ventennale,

è confermato puntualmente dall'evoluzione tipologica riscontrabile nelle

strutture. Fin dall'origine, però, l'opera del grande progettista, e del

fratello Antonio il Vecchio, aggiungiamo, si dimostra anticipatrice. La

planimetria, infatti, è certamente impostata all'inizio dell'opera e

probabilmente costituisce il primo esempio di architettura bastionata

riscontrabile sul terreno.

Le fortificazioni

sono incompiute: nelle mura della cittadina si interrompono in quota alla fine

della scarpa e nel perimetro a forse i due terzi, mentre la fortezza è completa

nel perimetro, ma potrebbe essere stata portata a termine in quota e poi ridotta

allo stato presente dall'incuria e dal tempo.

L'immagine è di www.politeama.biz |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

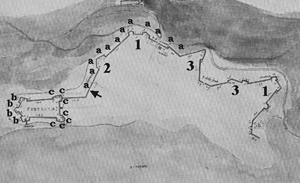

La cinta delle

mura non è giunta a chiudere il perimetro della cittadina. I bastioni nelle

posizioni marcate "1" sono di minori dimensioni e pertanto da ritenere

tra i primi costruiti. Il bastione "2" presenta già un aumento

dimensionale e si potrebbe ritenere successivo. Le soluzioni geometriche

presenti nelle posizioni "3" sono estremamente evolute e dovrebbero

essere le ultime realizzate. |

|

Il tratto di

mura edificato giunge solo alla sommità della scarpa. La punta dei bastioni è a

spigolo vivo ed i fianchi sono rettilinei, mentre quelli di Civitacastellana,

Pisa, Livorno, Arezzo e Nettuno presentano quasi sempre punta arrotondata ed

orecchioni raccordati alla cortina con un tratto curvilineo. Sembra quindi che i

Sangallo abbiano introdotto queste caratteristiche in un secondo tempo e che

l'evoluzione successiva abbia recuperato la loro configurazione originaria. |

|

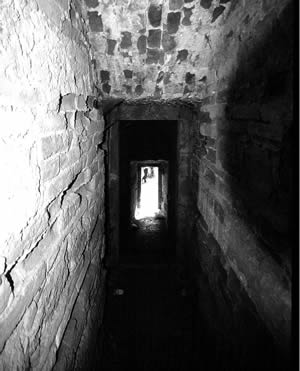

L'interno

dell'androne di una porta della cinta muraria mostra l'azionamento del ponte

levatoio a bolzoni contrappesati e due caditoie nella volta di copertura. A

fianco della porta si aprono le gallerie di servizio alle bombardiere a tiro

radente sul piano di campagna - nell'immagine è visibile solo quella di destra. |

|

L'incrocio dei

tiri delle bombardiere nel punto di congiunzione fra il fianco dei bastioni e le

cortine. Vi sono, per ogni postazione, due scudature in pietra; quelle inferiori

in ottimo stato di conservazione, probabilmente perché coperte fino a tempi

recenti da riporti in terra causati dal vento. Sarebbe opportuno, almeno in

qualche tratto, riportare alla luce il fossato, la cui presenza è denunciata dai

ponti levatoi, oltre che dalla verosimiglianza tipologica. |

|

A Firenzuola

scavi recenti hanno portato alla luce la base di un'opera esterna "a mezza

corona" dovuta ai Sangallo, estremamente avanzata per l'epoca, e difesa da

bombardiere la cui scudatura è perfettamente analoga a quelle utilizzata nelle

mura di Poggio Imperiale. |

|

La camera di

manovra delle bombardiere è a pianta trapezia, come di consueto nel

Quattrocento. Nel voltino di copertura si apre un grande condotto a sezione

circolare per lo sfiato dei fumi di sparo, svasato all'imbocco mediante apposito

raccordo in laterizio. |

|

Ove il

fiancheggiamento dei bastioni adiacenti sembrava insufficiente si sono aggiunte

bombardiere a tiro molto angolato, sempre con la doppia possibilità di tiro,

superiore ed inferiore. La qualità del paramento murario è ovunque di livello

eccellente. |

|

Sul bastione

della fortezza resta l'innesto della cinta muraria, a doppia rastremazione

superiore per evitare l'approccio al bastione dalle mura della città. Sulla

destra la cannoniera che proteggeva la cortina e, subito sotto, la cornice in

pietra che sembra un gocciolatoio e probabilmente intendeva ostacolare

l'appoggio delle scale d'assedio. |

|

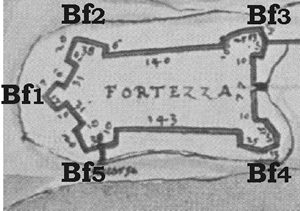

La fortezza è

a pianta pentagonale, forse sulla suggestione delle "proporzioni

antropomorfiche" di Francesco di Giorgio Martini. Sulla destra, al centro della

cortina, l'ingresso principale ed a sinistra, sulla punta di Bf1, la pusterla. |

|

Il vertice del

bastione Bf1 posto all'estremità del saliente verso la campagna è provvisto di

una pusterla sormontata dallo stemma in pietra, secondo la disposizione

riscontrabile nel puntone della rocca di Fossombrone (PU). |

|

La galleria

che conduce alla pusterla di Bf1 è protetta da tre sbarramenti successivi ed è

battuta dal tiro di una postazione soprastante. |

|

- Le

bombardiere del tratto fianco di Bf2-Bf1-fianco di Bf5 sono inequivocabilmente

"alla francese ibride" per l'unione di una bocca esterna rettangolare a sviluppo

orizzontale e di una camera di manovra interna trapezoidale. Questo tipo di

bombardiere è databile con buona approssimazione alla cerniera fra gli anni

Novanta del XV ed i primi decenni del XVI secolo. |

|

I bastioni a

lato della cortina d'accesso sono abbastanza inspiegabilmente provvisti di un

diedro aggiuntivo sulla faccia esterna. Sono ben visibili le tre quote di tiro

della fortezza e la predominanza della scarpa sul tratto di paramento verticale. |

|

Le bombardiere

della fortezza sui tre lati Bf2, Bf3, Bf4 e Bf5, molto prossime al tipo "sangallesco",

sono certamente le più moderne utilizzate a Poggio Imperiale. Notare la

massiccia cornice decorativa in pietra. |

|

La difesa

sommitale della cortina d'ingresso è affidata ad enormi merloni a spigoli

arrotondati. I pezzi più pesanti potevano tirare tra un merlone e l'altro, altri

pezzi più leggeri nello spessore, mentre la fanteria poteva sparare al di sopra

dei merloni da una piattaforma, servita da due scalette laterali, e dalle

aperture visibili ai lati. |

|

I pezzi dietro

i merloni erano posti in una inconsueta camera di manovra a pianta

approssimativamente circolare con volta a cupola, che sembra l'interno di un

enorme forno. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|